丝袜腿交,毕赣这次究竟狂野在哪里?听他自己说

- 24小时月刊

- 2025-11-29 09:46:02

- 1

最近,毕赣的新片《狂野时代》有很多的标签,很多的话题。这部堪称许多人“年度期待”的电影,自官宣易烊千玺、舒淇主演的阵容,就令人充满好奇;今年上半年在戛纳亮相以来,用“眼耳口鼻身”全方位感官进驻电影的先锋概念实践致敬电影,更是吊足人们的胃口。

毕赣构筑的“狂野时代”有一个伤感的前提——人类不再做梦。当梦境从这个世界消失,易烊千玺所饰演的迷魂者成为一个叛逆的存在,他将自己放逐在一部部的电影里,肉身沉睡百年,灵魂则在不同的醉生梦死中反复品尝人生的苦痛与甜美。

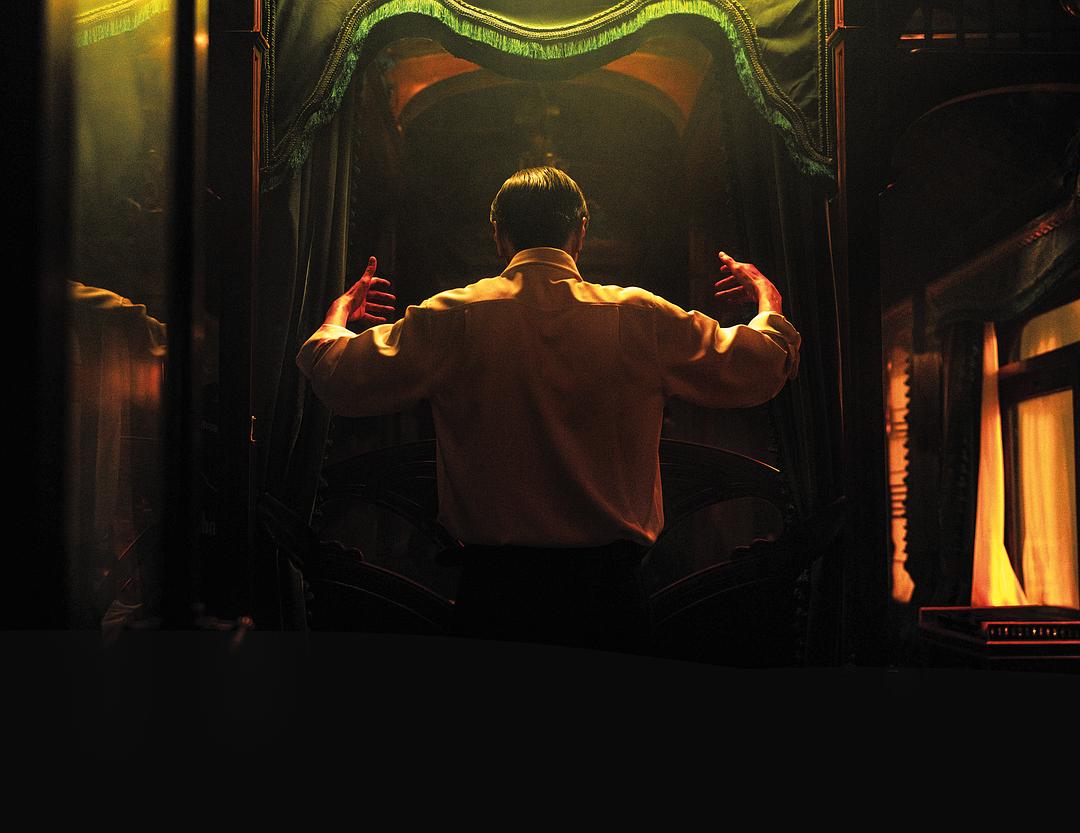

《狂野时代》海报

不同的梦境里,不同的电影元素精心排布。不是灵光一现的即兴之作,而是团队协作下的精密实验。第一个梦境中,大量表现主义默片元素带观众回到电影百年前光影幻梦的初始设定,作为“杂耍”的西洋影戏是人类将梦境搬进现实得以共享的开始;此后第次展开的梦境里,观众看到黑色悬疑的“谍影重重”,看到哥特吸血鬼的动人情感。每个梦境里其实都有故事,眼、耳、鼻、舌、身、意作为“六根六识”的形式搭建起电影的主体结构,每个故事里做承载的内容透过更丰富多样的感官,进一步开拓成某种“具身化”的观影体验。

《狂野时代》剧照

经历了《路边野餐》灵动的诗意探索,《地球最后的夜晚》里的迷醉还魂,这一次毕赣变得有所不同——影迷们还是能在电影里找到无处不在的“毕赣宇宙”元素:KTV、长镜头、当然还有“小姑爹”陈永忠。他也依旧是用穷极各种手段的浪漫的手段去穿越时间,顺手造出让人有些恍惚昏沉的梦,但这次的毕赣显然有了更宏大的叙事主题,所有一以贯之的风格在服务于一个关于一去不复返的时代的叙述。

“变得更客观”,这件事对毕赣来说是“狂野”的。

《狂野时代》中毕赣标志性的KTV

即便大量访谈与影评中已经得以窥见电影的诸多剖面,《狂野时代》仍然是一部观众必须亲身扎进影院,才能体会的电影。说是“体会”,是因为创作者试图在这部电影中带领观众打开一些超越戏剧路径和视听手段的方式。在他看来,电影不该是被动接收的信息产品,而是需要观众主动投入专注力的感官对话。

澎湃新闻记者此次采访毕赣,发生在电影上映的第一天,路演跑厅一站接一站,毕赣连同他的主演们一起为观众从众多细节中解读他的感官迷宫。过去他并不喜欢解释他的电影,而现在,他会说自己有时候会觉得“遗憾”,怕观众在繁杂的信息中,错过了电影最质朴的情感。

我们也是试图从这次采访中,打开一些视角,看这位执着于诗意表达的影像作者,究竟用一套古早的语言如何搭建起一种新鲜的表达?面对当下这个“人类不再做梦”的时代,他又交出了怎样的影像回应?

导演 毕赣 澎湃新闻记者 薛松摄

建设一条感官通道

澎湃新闻:谈一下片子的由来,以及创作当中最“狂野”的部分是什么?

毕赣:片子的由来其实很简单,就是感觉到整个世界都笼罩在有一种很强大的情绪力量中。也有很多人聊“人如何活在这个世界上”这类存在主义的话题,所以我就放下了之前正在写的剧本,想如何回应这样的情绪。有疑惑的时候,就想要去回顾那一个世纪,从里面得到答案。

因为它整个创作的出发点和最终落实的艺术结果和我以前确实不太一样,从这一点上来说,整个电影都特别“狂野”。说实话,以前拍电影可能更私人一些,包括对那种记忆的描述,文学的感受,其中文学的比例会很高。很显然这部电影文学感和个人的感受都要少很多,它变得更客观,这些对我来说都是很“狂野”的部分。

《路边野餐》剧照

澎湃新闻:距离上一部片子拍出来已经7年了。如果说从《路边野餐》到《地球最后的夜晚》我们看到你从小成本到大制作,从素人演员到合作大明星的跨越,第三部长片当中觉得自己成长和升级了哪些?

毕赣:从我个人角度上面肯定不是一个迭代或者升级的关系,会升级的那是AI。我就不断地去回应整个世界的主题,作为艺术工作者,把这些世界的命题变成一部电影,呈现给观众。当然会变得对作品的处理越来越成熟,但是那些成熟的过程里面,有好多关于电影、关于感情最纯粹的点,一直都没有变化。

澎湃新闻:这次电影有一个很重要的概念,是要通过所谓的“五感六识”去抵达你想传达的东西。我们一直说电影是“视听艺术”,你从什么时候意识到说其他的一些感官触觉,也是可以通向电影的路径?

毕赣:虽然我们用感官去感知、理解这个世界,但很奇妙的是,这些感知在记忆里会形成一种“通感”。比如你想到父亲的时候,未必是先想到他的脸,可能会想到小时候,和他那种味道。比如我闻到橘子味,我就会想起童年。文学里面就经常用到通感,它是一种非常常见的修辞手法。在电影当中,因为戏剧性建立总是被视作更重要的一块,所以通感会稍微少一点。通感和叙事之间有天然的一种创作关联,这部电影就是试图不断去建设那种通道。

电影中的“听觉”

澎湃新闻:当这种感受投在大银幕上的时候,你觉得自己这次“转译”的完成度怎么样?

毕赣:因为做后期得一直去看片,我在看的时候自己的感触是,每个感官在篇章里面都被释放得很好。但我要做的不是“转译”,不是把感官传递给观众,而是通过这种感官的描述,让观众抵达了里面的叙事结果,给观众建设出来一条不同于以往观影经验的路。比如我们以前在看的时候,通过戏剧性走进去了,这部电影我觉得可以通过其他感官的感觉进入,也期待大家走入这样感官后的结果。

澎湃新闻:你最希望观众能够抓到电影里的哪种特质?

毕赣:所有的这些感官都囊括在这个世纪里面,我们已经把它们区分和梳理好了,这就是我们完成的工作。观众需要变成真真正正的迷魂者,跨越这些感官。我觉得重要的是最后的结尾,电影和现实之间的那道墙被我们打破以后,观众带着那种复活了、复杂的生命经验和做梦的能力,回到自己的生活当中,这是我觉得最重要的一件事情。

毕赣想对观众说的话

最迷人的部分需要投入耐心

澎湃新闻:这次有个更宏大的主题,还有更绵长的时间,这种更广大的叙事跨度,对你来说是挑战吗?它和你个体私人感受的链接体现在哪些地方?

毕赣:我觉得更多是偏向个人上面对情感关系的一些描述和感受,但不像前面的作品是有一些私人的细节,而是作为一个电影工作者怎么去处理某个时期,怎么去概括那个时期里面人和人的关系。

澎湃新闻:里面有好几个父亲的形象,包括对于人物的影响,这和你自己的身份变化带来的思考是否有关?

毕赣:可能是一个更概括性的一种提炼。私人感情上肯定每个人对父亲都有这样的一个记忆,它是一种最大的公约数,在我心里面它是一个共识。所以里面有很多人和人的关系,当然包括我自己也做了父亲,所以面对小孩,我能把那种共情的感受放置在一个时代里面,通过一种大的情绪进行叙事结合,最终传递给观众。

也有观众会问我,为什么呼噜声如此漫长,因为对我来说那是一个非常好的概括,概括一个父亲和孩子忘不掉的那种声音。当大家在影院的时候感受到那些声音的设计,会觉得它超出我们的经验以外,也会觉得它就是日常生活当中的一个点被无限放大。

澎湃新闻:你的电影一直有被说“难懂”,最近你做了很多采访,包括在各场路演中,都有去解释一些东西,比如人物或者是一些动机。对于解释自己的电影这件事情你持什么样的态度?

毕赣:因为这部电影它里面有很多朴实的感情,我其实不是在解释,我只是有时候会有一些遗憾,担心大家忽略了那些感情。因为它的视听的整个的丰富程度是非常高的,大家进入到视听语言的美学里面会有一些享受,但是这部电影最迷人的部分。在我个人看来,恰恰是那一个世纪里面不同的篇章,不同的时期里面,人和人之间非常朴实的感情:我们和至亲、和朋友、和初恋的那些感情和感觉。

《狂野时代》海报

澎湃新闻:你自己会怎么定义《狂野时代》这部电影?对你来说它是一个怎样的存在?

毕赣:我觉得《狂野时代》肯定是一部艺术电影,它的类型是毋庸置疑的。很多类型片它会很清晰,但艺术电影其实是会囊括很多电影的类型,它本身是一种跨类型的结合。

易烊千玺演的是所有的观众

澎湃新闻:《狂野时代》很多人说是你写给电影的一封情书,你对电影如此之爱,为什么易烊千玺出场的第一个形象,会如此之“丑”?

毕赣:因为要让迷魂者跨越一个世纪,他要穿梭在时间里面,我不太希望他真实的样子被塑造。同时迷魂者这个角色其实是大家看完电影就知道,讲的是在座的观众,他驼背的原因是身体里面的电影基因扭曲了。从前期整个形象的装扮里面,他从怪物,再到其他故事里成为不同的人物,最后的时候又装成了怪物,在形象上面形成一个闭环。而电影所经历的世纪,刚好可以用历史构成电影的语言,让我们很好地概括出它。

易烊千玺的怪物造型

澎湃新闻:易烊千玺是这个电影的灵魂人物,他比你之前选择的演员都更年轻。你是在哪个时刻确定他能够担此大任?

毕赣:我一开始就有这种直觉。但那种直觉不是说去判断会是他吗?还是不是他?而是我们要共同要去处理这场“狂野”的结果的时候,我们怎么样来完成它,需要哪些支点。演员的选择,是出于对塑造出最后艺术结果的考虑。创作者和观众理解的是两个方向。从我们创作者的角度上来说,无论是演员还是导演,就是怎么完成它,比如演那个怪物怎么像一个怪物,演员需要把资料转换成具体的动作,说白了就是花功夫,这部电影就特别的花功夫。

在梦里一次次死去

澎湃新闻:这次的角色其实不像传统的电影要从生活里去找根基,那你们的工作方法是怎样的?

毕赣:我觉得专业的演员我们在工作起来是有很多途径去沟通的。其实这几个角色难度系数都很高,怪物的特效化妆很费功夫,同时在表演上还需要接近这个怪物的内心,但具体的表演并不抽象,比如他的腰要弯到几度,他的手要怎么支起来,都是很实际的导演和演员之间的沟通的地方。

大家可能想了解其实里面那些灵光乍现的那些部分,但这不是一拍脑门,不是梦到哪我们就拍到哪,而是塑造他的时候,有一个非常有体系的、理性的底层逻辑——比如我们在这个怪物身上是有很多文学的共识在里面,在这个共识里面产生出电影历史上更多的角色。比如像《剪刀手爱德华》,可能有点暗黑,有点哥特,同时又要适合我们想要的美学。我会希望这个角色像一个没有出生的孩子一样,是混沌的,所以他整个面孔的塑造都是往那个方向走。最终得出一种基于对怪物内心善良、外表丑陋的共识的理解,去衍生出来这样的结果。

特殊化妆让千玺看起来四十岁

澎湃新闻:第四个关于嗅觉的故事里,易烊千玺扮演的其实是一个更加沧桑超过他年龄的角色。这样的一个人物,对他来说也是一种突破了。

毕赣:对,我们用到一些特殊化妆,要花很多时间去让他变成老去的样子,希望看起来是40来岁的样子,要做很多测试。整个前期筹备里面为此也很花了功夫,比如两三个月里面要建模,建完模以后再化到演员身上,同时要去试拍一场戏来确定是不是和想象的一样,在这个基础上演员才开始来建设发挥。大家看到电影里面的最后的那一刻如此真实,是因为里面有太多大家的心血,包括演员去释放出来的那种角色感。我们在准备各种特化的那几个月,千玺就得去观察很多中年男人。他是一个基本功特别好的演员,大家能往一个共同目标去前进,是一件挺快乐的事情。

澎湃新闻:邀请易烊千玺这种大众眼里的“顶流”演员来做主演,就意味着肯定要把电影带到更广泛的观众面前,自然也会带来更多的争议。因为现在大家越来越意识到电影也进入了分众时代,你会更希望自己的观众是“专业对口”的那些人,还是希望和更多陌生人去碰撞?

毕赣:其实我没想过对观众有要求。到现在拍到第三部电影,不管它怎么变化,里面那种对人的复杂度的尊重,从来没有改变过。从《路边野餐》开始,在最重要的那一刻,当小姑爹的歌被唱起,就是千言万语说不清楚,但是我们都被他打动了。这部电影也是同样的对人的复杂性怀着尊重,这一直是我心里面重要的事情,我觉得观众付出了自己的时间,进来看个电影,我尽可能的从电影层面不去辜负观众。

在电影节因为是有更多电影的前提,大家了解电影,也有很多影迷,所以交流的东西可能更多是关于电影美学和电影技术更多。这些技术是我们应该做的,所以当我们的电影面向更广泛大众的时候,更重要的是里面那些动人的时刻。就像“小姑爹”演的苦妖如父亲一样,坐在他的面前,在最沉重最痛苦的那十几二十分钟里面,一直在开玩笑,那些时刻我是希望观众能理解到他们。

看电影是一种公众记忆的坐标

澎湃新闻:《狂野时代》相比于上一部《地球最后的夜晚》制作又有所提升,你怎么看待电影工业对你的影响?

毕赣:三部电影应对的电影工业不同。这个片子不是一部电影,是五部,所以对于筹备组来说,每拍完一段,得停下来重新去建构一套新的世界观,因为它是五个系统。电影工业实际上在追求一个降本增效的结果,但是电影除了是一个产品以外,它还是一个艺术结果,因为它最终要走向人的心里面。我希望用电影工业去节约出来的那些时间和成本,把它统统都留给电影本身。这是这几年里面我一直在做的事情。

剧照

澎湃新闻:今年因为是世界电影130周年、中国电影120周年的大生日,所以关于电影的历史和未来都有非常多的讨论。当电影被很多的娱乐方式所冲击,你讲述的这个关于电影百年的历程是不是怀着某种“伤感”?

毕赣:我觉得观影习惯到了现在肯定有很大的变化。我们的注意力被分散,这是这个时代的特征,而这个特征是人类共同的选择。所以你要问我电影我是不是伤感的,我很少考虑这个问题。原因就是我很少把它当成我心里面的一个真正重要的问题。

电影中有许多致敬电影史的画面

对我来说重要的不是电影这个载体,它最终会变成什么样,而是讲述故事的方式,还是不是用这样的银幕的方式去讲述。我特别在意的,是很多人坐在一个地方看一个故事,这是我们共同记忆的一种基础。

我觉得过去很多年,我们真真正正丢失的是大家彼此共同的记忆。由无数的人和另外无数其他人相互组成世界的关系在被切割。而共同去到一个空间,在同一时刻去看一个故事,这恰恰是电影在世俗意义上面,对我来说非常重要的一点。只有共同经历过,过了好多年,我们在回忆某个时刻的时候才有一个坐标。而现在是我们生活的坐标在不断被消解和丧失,这是我觉得交付灵魂的开始。我不想把灵魂交付出去,而这个问题本身不关于电影。